Por: Juan Morales Agüero

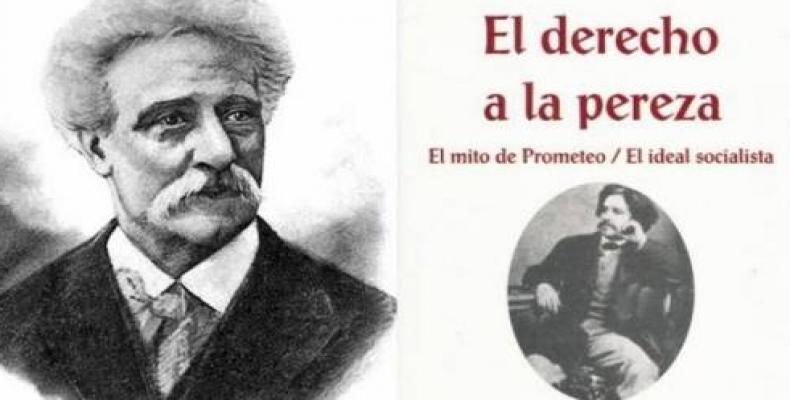

Raúl Roa aludió una vez a él en estos términos: «La historia del socialismo registra pocas personalidades más vigorosas, polifacéticas y brillantes que la de Pablo Lafargue». Nuestro Canciller de la Dignidad no tenía por costumbre dilapidar elogios. De manera que esta apología se justifica cuando se conoce que la inspiró un cubano que luchó toda su vida por un mundo mejor, y que, además, contrajo nupcias con una hija de Carlos Marx, el más grande teórico social del siglo XIX.

Pablo Lafargue nació en Santiago de Cuba, el 15 de enero de 1842. Según sus biógrafos, fue el único hijo de un colono francés de origen judío y de una mulata dominicana, quienes habían emigrado a la ciudad oriental desde la vecina Haití a inicios del siglo XIX. Allí se dedicaron al cultivo del café.

Era pequeño cuando sus padres emigraron a Francia. El niño ya asombraba por el precoz talento del que luego haría gala plena en Europa. Por allá siempre blasonó de su estirpe cultural y racial. A los 18 años se graduó de bachiller en el Liceo de Tolosa. Consecuente con sus inquietudes científicas, matriculó en la famosa Facultad de Medicina de la Universidad de París.

En aquel contexto académico coincidió con estudiantes que, como él, se empeñaban en cambiar la sociedad de la época mediante el aliento a la lucha proletaria. A la sazón, se había iniciado en lecturas tales como El Manifiesto Comunista, de Carlos Marx y Federico Engels; y de El XVIII Brumario, de Luis Bonaparte. También escribía artículos en la revista La rive gauche.

A partir de 1857, los universitarios franceses comenzaron a descollar en la lucha por la emancipación. Los trabajos de Lafargue sobre el papel de la clase obrera en el derrocamiento del capitalismo les propiciaron una mayor conciencia política, demostrada luego en el Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en Bélgica, en 1865, donde, fogosamente, el joven planteó sus ideas socialistas, republicanas y materialistas.

Dijo Roa sobre aquel famoso cónclave: «La entusiasta loa de Lafargue de la Asociación Internacional de Trabajadores, su elocuente exhortación a la juventud universitaria de prestarle su apoyo, su reconocimiento de la lucha de clases como fuerza motriz de la historia y su solemne declaración de que el proletariado es el cuerpo vivo del socialismo, equivalió a una profesión de fe marxista». Y así resultó luego, en efecto.

La osadía del joven Lafargue fue castigada por las autoridades universitarias con la expulsión de sus aulas. La medida no lo amedrentó ni lo hizo adjurar de sus principios. Junto a otros compañeros, viajó a Londres para proseguir estudios, unirse a la Asociación Internacional de Trabajadores —también llamada Primera Internacional— y tratar de conocer a Carlos Marx, devenido su ícono político. Tenía entonces 25 años de edad.

«Nunca olvidaré la impresión que Marx me produjo en aquella primera visita que le hice», escribió Lafargue después de tocar a su puerta —recomendación en mano— en el suburbio londinense donde residía el gran pensador, quien, luego de escuchar sus comentarios acerca de los problemas del movimiento obrero francés, del saldo del congreso estudiantil en Bélgica y de su decisión de incorporarse de inmediato a la lucha, le dijo: «Jóvenes como ustedes son los que se necesitan. Es preciso formar hombres que continúen después de mí la propaganda socialista».

Aquel día el cubano conoció a Laura, la hija menor de la familia. Los jóvenes hicieron tan buenas migas que comenzaron a tutearse. Las visitas se hicieron más frecuentes. Marx, gran observador, se percató del talento del recién llegado. Así que ganó su confianza y comenzó a encargarle tareas políticas de gran responsabilidad. Aquellos encuentros sellaron para siempre la consagración de Lafargue al movimiento obrero mundial.

Establecido el compromiso amoroso entre el cubano y su hija, Carlos Marx decidió presentarle a su futuro yerno a Federico Engels, su colaborador y amigo, residente en la ciudad de Manchester. No imaginaba el joven revolucionario que su atento anfitrión devendría su testigo de bodas cuando contrajo matrimonio con Laura en el verano de 1868, días después de culminar su carrera de Medicina en la Universidad de Londres.

Bajo la privilegiada tutoría de Carlos Marx, Lafargue adquirió una sólida cultura política y económica, amén de asistir a momentos trascendentales en la obra creativa del genial pensador. «Sin hacérmelo notar, desarrollaba ante mí todo el contenido del primer volumen de El Capital, en conformidad como lo iba escribiendo» —contó luego—. «Así tuve ocasión de observar su manera de pensar y de escribir». Tiempo después, Pablo Lafargue tradujo del inglés al francés el prefacio de El Capital para el periódico parisino Le Courrier francais.

Lafargue no solo dejó su huella revolucionaria en Francia e Inglaterra. España también fue testigo de sus iniciativas a favor del proletariado. Allí reorganizó la sección española de La Internacional Socialista, que se hallaba dividida. También organizó un partido obrero y difundió el pensamiento de Carlos Marx, a veces incomprendido por las malas traducciones.

Después de la muerte de Carlos Marx, el 14 de marzo de 1883, Lafargue prosiguió con sus responsabilidades como organizador, propagandista y teórico del socialismo. En el Congreso de la Internacional Socialista de 1889, celebrado en la capital francesa, fue iniciativa suya la propuesta de declarar el Primero de Mayo como jornada de reivindicación obrera mundial, en homenaje a los mártires de Chicago y a todos los héroes y mártires del proletariado. Fue testigo de la primera conmemoración de la efemérides en un sector de Londres. Quedó tan impresionado que le escribió a uno de sus colaboradores: «Yo no he visto jamás un mitin parecido al de Hyde Park».

Lafargue asistió a numerosos congresos, participó en mítines, organizó sindicatos, ofreció cursos universitarios, fundó periódicos y secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores y tomó parte en la creación del Partido Obrero Francés. Por todo eso sufrió persecución, exilio y arrestos, sobre todo luego de la matanza de los comuneros en París, en 1871. Escribió libros tan conocidos y polémicos como El derecho a la pereza (1880), uno de los más difundidos de la literatura socialista mundial, probablemente solo superado por El Manifiesto Comunista, de la autoría de Marx y Engels.

La causa independentista cubana, reanudada el 24 de febrero de 1895, no le fue ajena y, a pesar de haberse alejado de la tierra natal desde su niñez, la defendió desde el periodismo. Advirtió acerca de la voracidad y las ansias de expansión del capitalismo norteamericano, así como del peligro que eso podría representar. Algunos historiadores, empero, le critican que no tomara partido de una manera más enérgica.

De él escribió Raúl Roa en la revista Cuba Socialista: «Lafargue escudriñó a fondo la teoría marxista, la expuso con singular vivacidad, se encaró firmemente con el revisionismo, contribuyó a esclarecer las raíces sociales de la filosofía, el folklore, la literatura, la etnología y la antropología cultural, odió sin tregua a los explotadores, participó en las batallas revolucionarias del proletariado, propagó sus convicciones con fervor infatigable y fue un socialista consecuente en el hogar, en la barricada, en el partido y en el parlamento. No solo el ejemplo de su fidelidad a la clase obrera y al socialismo continúa irradiando luz, también muchos de sus libros, folletos y artículos siguen siendo útiles».

El 25 de noviembre de 1911, convencidos de que habían vivido ya el tiempo suficiente, Pablo y Laura Lafargue se suicidaron de común acuerdo, luego de pasar una espléndida tarde en un cine de París y de haberles regalado a sus paladares unos pasteles de hojaldre. El hecho sorprendió a su núcleo de colaboradores. Ante sus tumbas hablaron personalidades como Jean Juárez, la máxima figura del socialismo francés, y un revolucionario ruso exiliado que respondía al nombre de Vladimir Ilich Ulianov, más conocido en aquellos predios por el seudónimo de Lenin.

En su carta testamento, hecha pública tiempo después del suceso, Lafargue explicó las razones de su súbita decisión:

«Sano de cuerpo y espíritu, me doy muerte antes de que la implacable vejez, que me ha quitado uno tras de otro los placeres y goces de la existencia, y me ha despojado de mis fuerzas físicas e intelectuales, paralice mi energía y acabe con mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Desde hace un buen tiempo me he prometido no sobrepasar los 70 años; he fijado la época para mi marcha de esta vida, preparando el modo de ejecutar mi decisión: una inyección hipodérmica de ácido cianhídrico. Muero con la suprema alegría de tener la certeza de que muy pronto triunfará la causa a la que me he entregado desde hace 45 años. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional!».

(Tomado de Juventud Rebelde)