Por:Guillermo Alvarado

El 29 de diciembre de 1890 cerca del arroyo de Wounded Knee, en Dakota del sur, Estados Unidos, soldados del séptimo regimiento de caballería dispararon indiscriminadamente contra un grupo de indígenas de la comunidad Lakota matando a 300 personas, entre ellas 200 mujeres y niños, muchos de los cuales murieron en brazos de sus padres o cuando trataban de escapar.

Los “valientes” soldados que más civiles desarmados asesinaron ese día fueron galardonados con la Medalla de Honor, máxima condecoración otorgada por el ejército de ese país.

La historia viene a colación porque con la tormenta desatada por la separación de los hijos de indocumentados capturados en la frontera con México, que le ha valido una lluvia de críticas al presidente Donald Trump, podría caerse en la ingenuidad de pensar que las políticas crueles del imperio hacia los niños son cosa de este gobierno.

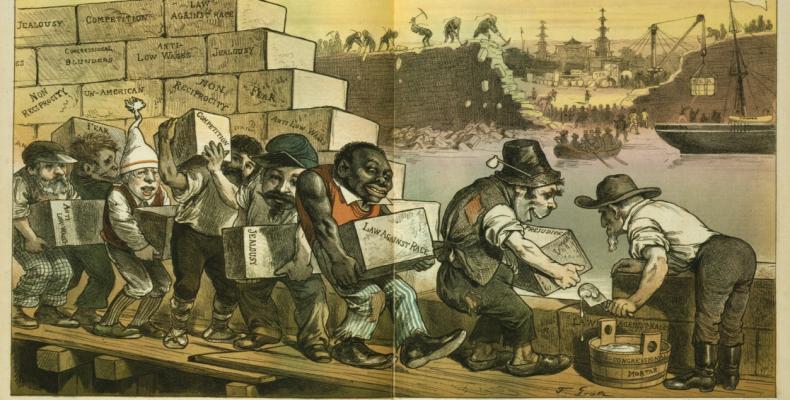

Nada más lejos de la verdad. Desde la construcción de ese país han estado presentes actos de horror, como las citadas masacres de los habitantes originarios o la brutalidad inaudita hacia los esclavos, cuyos hijos, por cierto, al nacer pasaban a engrosar la propiedad del amo que los podía explotar por su cuenta o vender a su vez como esclavos.

Gracias al sitio Cubadebate pude leer un artículo del cineasta Michael Moore titulado ¿A quién pretendemos engañar?, donde hace un somero recuento de esta sombría realidad que no solo forma parte de un pasado que muchos quisieran ocultar.

Nos recuerda Moore el confinamiento de niños japoneses-estadounidenses en campos de concentración durante la II Guerra Mundial, o los múltiples y reiterados abusos sexuales que sacerdotes católicos perpetraron durante décadas contra infantes y nos impacta con esta afirmación que debe doler como un azote a la conciencia, si la tiene, esa sociedad. Convertimos, dice Moore, “nuestras escuelas en campos de exterminio porque amamos nuestras armas más que lo que amamos a nuestros niños.”

La activista Amy Goldman recuerda en estos días en su portal Democracy Now que el 16 de marzo de 1968 soldados estadounidenses entraron a la aldea vietnamita de My Lai y masacraron a 500 civiles desarmados en el curso del día. Cuando uno de los autores de la matanza fue entrevistado por la cadena CBS en 1969 se le preguntó: ¿Bebés también? Y respondió: bebés también.

Es verdad que Donald Trump tiene la habilidad de un pararrayos para atraer tormentas sobre sí mismo, pero eso no debe permitirnos olvidar la historia, ni cómo el gran imperio estadounidense tiene sus cimientos amasados con sangre de niños.

Hasta que en 1916 se aprobó la Ley Keating-Owen, el trabajo infantil fue común en fábricas, hilanderías, la industria pesquera y en minas. A pesar de estar prohibido, hace poco se conocieron denuncias de que medio millón de menores son explotados en labores agrícolas.

Apoyo y me adhiero a la condena contra la política migratoria de Trump, pero me niego a olvidar la enorme deuda que ese país tiene hace siglos con la humanidad y les pido recordar que es uno de los tres en el mundo que se ha negado a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Por algo será.