Gracias a Fermín Valdés Domínguez se conservó un fragmento del muro donde fusilaron a los estudiantes. Foto: Archivo.

“El sol lucía en el cielo cuando sacó en sus brazos, de la fosa, los huesos venerados: ¡jamás cesará de caer el sol sobre el sublime vengador sin ira!”

José Martí

Una, dos, tres veces la pala rompe la tierra húmeda. Es un sonido común para quienes conocen los terrenos de San Antonio Chiquito, el lugar fuera de los muros del Cementerio de Colón destinado a sepultar a los mendigos o a los fusilados. Durante años allí han ido a parar los más pobres, los solitarios, los infames para el régimen español. Allí están los que nadie quiere.

Sin embargo, ahora no hay ningún enterramiento. Esta vez la pala abre la tierra no para ayudar al olvido, sino para rescatar el recuerdo. Es una búsqueda, un acto de amor.

De pie hay un hombre. Sus ojos están fijos en el suelo roto delante de él, la boca cerrada, el corazón galopante. A veces él mismo escarba con sus manos. Lleva sobre sí una batalla de 16 años, una causa que marcó su pasado y ahora no se le va del presente; no lo hará tampoco en el futuro. Le llegó cuando apenas había cumplido la mayoría de edad. Más bien se la impusieron a fuerza de injusticia y dolor.

Es 9 de marzo de 1887 y Fermín Valdés Domínguez está a punto de saldar una deuda.

En España Fermín Valdés (sentado) se reencontró con Martí. Foto: Archivo.

“Quien tenga corazón no puede olvidar nunca la tarde del 27 de noviembre”, ha escrito en un folleto nacido en España en 1873, solo dos años después del crimen. Terminarlo le costó revivir lamentos para convertirlos en palabras. Le valió el pesar de la memoria, el peor de todos. Ni siquiera eso lo detuvo. Moja la pluma y alisa el papel: “los dolores inmensos no se pueden pintar”.

Aun así no ha dejado de intentarlo. En 1872 ya hizo circular en Madrid una hoja para remover las conciencias. “Y bien hicieron en sepultarlos en la tierra sin término y sin límites —dice—. Solo ella es digna de recibir cuerpos que la energía hacía nobles”. Pero los ocho estudiantes siguen perdidos en algún sitio de San Antonio Chiquito, y él padece el destierro. Aun la justicia no llega hasta ellos. Fermín la busca, escribe, lucha.

Cada texto suyo, cada carta, cada recorte de periódico fue un arma no solo para demostrar la inocencia de sus compañeros fusilados, sino también la brutalidad de quienes propiciaron ese castigo.

Los Voluntarios de La Habana —señala mientras relata la historia— pero no olvida el oportunismo del Gobernador Político de Cuba, la cobardía de un profesor o el temor de quienes formaron dos Consejos de Guerra para juzgar un falso acto de profanación de tumbas.

En España concluyó sus estudios de medicina, se reencontró con Martí, participó en actividades de las logias masónicas, habló de política, pero siempre quedaba algo imperturbable. La tarde del 27 de noviembre, la incertidumbre, el terror, la voluntad de no dejar morir la historia de ocho jóvenes desgraciados.

“Momentos fueron aquellos terribles para nosotros; aquella galera era nuestra capilla —dice como si otra vez tuviera el miedo sobre él—. Aquella ansiedad, que no era mayor que la de toda la noche y la de todo el día, duró una hora. Todo indicaba que iba a consumarse el crimen, pues la capilla de la cárcel esperaba ya a las víctimas; una compañía de Voluntarios la custodiaba, y aun no sabíamos quién había de morir”.

Las imágenes le llegan como punzadas. Cuando salieron hacia el paredón Alonso Álvarez de la Campa, el niño de 16 años que solo arrancó una flor, iba al frente de la comitiva. Estuvieron apenas media hora en la capilla del presidio. Se confesaron y escribieron pequeñas notas de despedida. Fermín los ve pasar junto a los barrotes guiados hacia la muerte.

De pronto los tambores, luego el silencio. Él no lo sabía, pero afuera colocan a los jóvenes de dos en dos, con los ojos vendados, las manos atadas y de espaldas al pelotón de fusilamiento. “Excepto dos —contaría luego el jefe del pelotón— los demás entraron en el cuadro con bastante serenidad”. Preparen, apunten, ¡fuego! Cuatro veces se escucharon las descargas.

Monumento ubicado en el Cementerio de Colón que recuerda la fosa anónima donde estuvieron los estudiantes. Foto: Cubarte.

Bajo la tierra que Fermín mira con devoción hay ocho cadáveres, pero todavía no aparecen. El día anterior excavaron en dos sitios y no los hallaron. Ahora lo hacen en otro, acompañados por familiares, amigos y médicos forenses. Mientras la pala sigue agrandando el agujero, Fermín otra vez imagina los momentos finales y repasa las notas de despedida de sus compañeros.

“Mamá, papá, Luis, Victoria, familia, Donata, mis hermanos: adiós” —escribió Ángel Laborde desde la capilla de la prisión—. Luego solo hay dos oraciones: “Muero inocente. Me he confesado”.

El texto de Anacleto Bermúdez es ligeramente más largo. Además del adiós, pide a los suyos que se ocupen de Lola, su enamorada. Luego de otros detalles pone su nombre y la fecha en el pequeño papel, se detiene y relee todo. Algo le falta. Entonces vuelve a escribir una especie de postdata: “Lola, acuérdate de mí, tu Anacleto”.

Fermín insiste en ir más profundo. Cavar…cavar, como si él mismo estuviera ahondando en sus memorias para revivir los días de miseria. Tener los restos delante no será sencillo. La humedad de la tierra, el tiempo transcurrido, no serán indulgentes con aquellos cuerpos. Los plomos españoles destruyeron huesos, cráneos. De la ropa apenas quedarán girones. Sin embargo, no hay descanso.

Como si buscara energía, otra vez repasa en su mente las últimas letras, tan inocentes como sus dueños. Como el niño que era, en su despedida Alonso le pide a su madre que lo excuse “de todo lo malo que te he hecho”, mientras Eladio hace un ruego que ahora, de pie junto al hoyo que contiene los ocho esqueletos, le retumba a Fermín como un mandato: “mira si mi cadáver puede ser recogido”.

Los estudiantes sobrevivientes trabajaron en las Canteras de San Lázaro. Foto: Archivo.

Es 12 de mayo de 1872 y más de 30 sombras arrastran grilletes en medio de varias filas de presos. Están allí desde la misma noche del 27 de noviembre de 1871, cuando nada más terminar la ejecución de los ocho jóvenes los Voluntarios llegaron hasta la celda dispuestos a hacer cumplir las condenas entre seis meses y seis años de cárcel que le impusieron a los sobrevivientes.

Los primeros 50 días sufrieron en las Canteras de San Lázaro, con la cabeza rapada, grilletes en las piernas y sus nombres opacados por el número que lucían en los uniformes de presos. “Trabajar sin descanso —escribe Fermín—, sufrir el palo para salvar la vida: esta es la vida sombría de la Cantera”. Los salvaron el rechazo que despertó la injusticia en otras naciones, las gestiones familiares, los escritos en los periódicos, la presión de los Cónsules.

Luego de casi dos meses algunos van a trabajar a la Quinta de los Molinos; otros a los talleres del presidio. A inicios de mayo llegó el indulto, pero los Voluntarios aun no olvidaban y prometieron arrastrar al primero que vieran libre. Entonces surgió el plan del Capitán General de la Isla: sacarlos de madrugada junto a los presos comunes para evitar sospechas, llevarlos al muelle y embarcarlos hacia cualquier lugar fuera de Cuba.

La fragata Zaragoza les sirvió de refugio. Solo allí les quitaron las cadenas y les devolvieron sus ropas de estudiantes. Desde allí miraron las costas de Cuba y se fueron al exilio. Fermín no volvería hasta cuatro años después.

Tras el regreso ejerció como médico, publicó sus investigaciones, colaboró con periódicos, se mantuvo vinculado a la política, pero no olvidó la redención de los estudiantes. La oportunidad la encontró a inicios de 1887 cuando llegó a Cuba Fernando de Castañón, el hijo del periodista español enterrado en el Cementerio de Espada y cuya tumba fue supuestamente profanada por los ocho jóvenes.

“No en nombre de los que como yo sobrevivimos a los sucesos del 27 de noviembre de 1871 —le escribe Fermín al descendiente de Gonzalo de Castañón—, sino en memoria de mis compañeros muertos, vengo a suplicarle que tenga la bondad de darme una carta en donde conste que ha encontrado Ud. sano el cristal y sana la lápida que cubre el nicho de su señor padre, desmintiendo este hecho el estigma de profanadores que llevó a la muerte a niños inocentes”.

La contestación del muchacho no dejó dudas: el sepulcro estaba intacto.

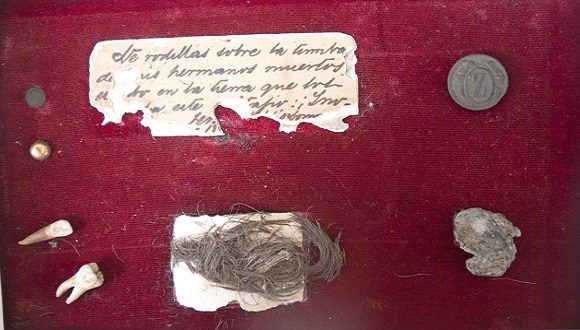

Algunas de las reliquias que aun se conservan de los estudiantes. Foto: Alma Máter.

El hoyo ya es tan profundo que fácilmente cabe un hombre de pie. Fermín lo sabe porque está dentro del agujero, emocionado, expectante. Siente el frío de la tierra, la humedad bajo sus pies, contra sus manos. Ya está cerca, pero aun no lo sabe. De pronto, el milagro cuando ya pocos creían en él.

Los primeros restos aparecen luego de excavar dos metros y medio, una profundidad demasiado extraña para enterrar unos cuerpos en aquel lugar. Hasta en eso tomaron venganza los Voluntarios, como si quisieran que los estudiantes no florecieran jamás.

Son cuatro esqueletos ubicados de norte a sur. Debajo de ellos hay otros cuatro, esta vez acomodados de sur a norte. Hay una moneda, varios botones, están las 16 suelas de zapatos, algunas hebillas. Uno de ellos tiene cerca una de las herramientas que utilizaban para sus clases de disección. En otro sobresale el plomo que le quitó la vida. Y en medio de todo, un molar, un colmillo, un mechón de pelo que resistió el paso del tiempo.

Uno a uno Fermín los levanta y los coloca en una caja de plomo. En el lugar no había una cruz, ni otra señal sobre el sepulcro de los muchachos, pero tras descansar en el panteón de la familia Álvarez de la Campa muy pronto irán a un hermoso mausoleo. La deuda está saldada.

Solo entonces Fermín toma una pluma y un pedazo de papel. Hay tierra bajo sus uñas, en sus ropas, el sudor le sala los labios, el cansancio tensa sus brazos. Sin embargo, no puede callar: “De rodillas sobre la tumba de mis hermanos muertos, escribo en la tierra que los guarda, este elocuente epitafio: ¡Inocentes!”. (Tomado de Cubadebate).