Por: Miguel Barnet

La Habana, 17 jul (RHC) Ante una invitación de Eusebio Leal a escribir estas notas sobre uno de los patrimonios más ricos de la cultura intangible de La Habana, solícito accedí. ¿Quién puede negarse a una invitación de Eusebio? Claro que nadie. Sobre todo si se trata de evocar a uno de los teatros más emblemáticos de nuestra ciudad, el histórico Campoamor.

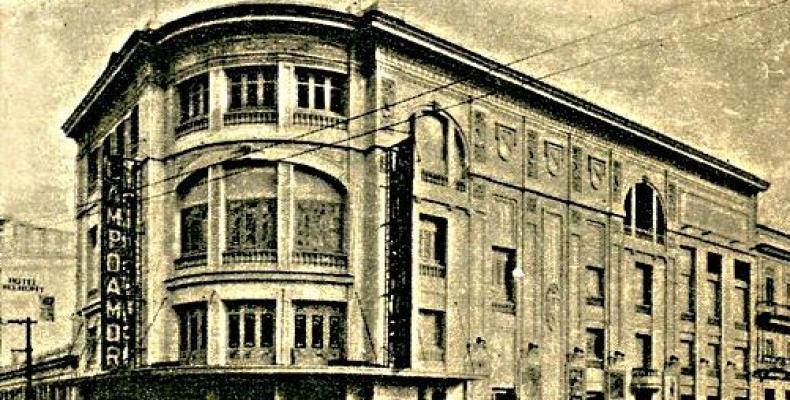

Enclavado en la esquina de Industria y San José, centro de la vida política y cultural de La Habana, a un costado del Capitolio y a espaldas del hoy Gran Teatro Alicia Alonso, el Campoamor vio desfilar por sus escenarios a los artistas más populares del continente, de la España de pandereta y mantón de Manila y de la Argentina de los tangos de arrabal.

El 20 de octubre de 1921, el Campoamor abrió sus puertas. Construido por la empresa Santos y Artigas, el bello teatro neoclásico se levantó en el terreno donde un siglo atrás había existido el teatro Diorama demolido en 1846 y más tarde el Albisu en 1870, consumido por un incendio de grandes proporciones. El Campoamor honraba la memoria de uno de los poetas románticos más populares de la España del XIX, Ramón de Campoamor, asturiano de pura cepa, humorista y maestro de la crónica satírica.

La historiadora Carmen Almodóvar en su bello y enjundioso libro ¡Arriba el telón! lo describe como un «coquetón coliseo (…) con elementos neoclásicos en su fachada y una brillante marquesina que iluminaba todo el vestíbulo del teatro; este espacio, diseñado en forma de concha, exhibía en grandes carteles, la programación semanal del Campoamor».

Trono de la zarzuela y la comedia ligera vi en mi adolescencia desfilar por su escenario, a cupletistas andaluzas engordadas con jamón de jabugo y panes de ajo y a tenores criollos con sacos de tres botones y pelos envaselinados, así como a divas de coloratura que se empinaban hasta rajar el tímpano para alcanzar el agudo en Soledad de Rodrigo Prats en arias de óperas italianas y en las del género chico.

En el Campoamor recuerdo por primera vez a Rita Montaner cuando interpretó magistralmente El zunzún, de Ernesto Lecuona, y también cuando una tarde le espetó un insulto irrepetible a uno de mis tíos maternos en pleno vestíbulo. Oí a Lola Flores cantar La zarzamora con estrépito de tacones y coronando su versión con un grito gitano de «¡Viva el Campoamó!». Pero ya en esos años, que vagamente vienen a mi memoria, el teatro no era ni la sombra de lo que había sido en décadas anteriores; un teatro tipo vienés de herradura, engalanado con orlas doradas, lámparas coruscantes y palcos con barandillas de bronce.

El 15 de febrero de 1928, el Campoamor devino también cine, exhibió en premier la primera película sonora de la Warner Brothers con sistema de audio Vitaphone. Los primeros filmes de Ramón Peón tuvieron su estreno en el Campoamor. Las acomodadoras también se estrenaron allí para quedarse como una institución en el país. Pero su esplendor lo alcanzó con las zarzuelas y el vodevil donde se destacaron Rosita Fornés, Imperio Argentina, Libertad Lamarque, Blanquita Amaro, Antonio Palacios, Miguel de Grandy y Armando Pico, entre otros. Acogió, además, al teatro vernáculo y en él se destacaron figuras como Alicia Rico y Candita Quintana, el Chino Wong y el viejito Bringuier.

Eusebia Cosme y Bertha Singerman ilustraron lo más cálido y pintoresco de la poesía del continente, sobre todo de la llamada poesía negra, tan en boga en los años 30 y 40 del siglo xx. Pero el teatro Campoamor había alcanzado su cenit con veladas organizadas por Fernando Ortiz y la Institución Hispanocubana de Cultura, donde el antropólogo e historiador habanero llevó a las tablas del coliseo por vez primera los tambores batá del famoso Pablo Roche en 1936. Ese mismo año, aprovechando la estancia en La Habana del poeta andaluz Juan Ramón Jiménez, Don Fernando le encargó la compilación de una antología de poetas cubanos. Cuenta Eugenio Florit que la primera lectura se hizo en el Campoamor y luego se publicó el libro, con palabras introductorias del propio Fernando Ortiz. La generación de Orígenes no olvida este acontecimiento. Dos años más tarde, Gabriela Mistral ofreció allí mismo una inteligente y hermosa disertación sobre los Versos Sencillos de José Martí. El Campoamor estrenaba sus galas con lo más notable de la intelectualidad de Cuba, España (la España republicana, por supuesto) y del continente latinoamericano.

En 1949 celebré con pantalones bombachos mis nueve años con mis padres y tíos en el café que quedaba frente al teatro; un café de artistas, bohemios y políticos de café con leche.

No alabo los años idos ni creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Como el poeta T. S. Eliot estoy convencido de que el tiempo presente lo condensa todo, y contiene, incluso, mucho de la argamasa del futuro. No me sumerjo en la nostalgia, pero ella es fértil y da pie a estos recuerdos que de algún modo amplifican el tiempo que fue.

Yo fui un niño privilegiado de la década de los 40. La siguiente, violenta, grotesca y peligrosa me dio la vibración que marca mis días, la energía creativa y la brújula. Pero fue, sin duda, la del 60 la que definió mi vida radicalmente.

El teatro Campoamor se asoma a cada rato en la iridiscencia de mis sueños de adolescente como una revelación de destellos oníricos. Sé que él resurgirá de sus cenizas como un Ave Fénix, gracias a los nobles y tenaces empeños de la Oficina del Historiador de la Ciudad. La zarzuela, el vodevil, la opereta, el vernáculo, las ensaladillas humorísticas y el cine se rendirán de nuevo a sus pies para celebrar la resurrección de un sueño. ¡Arriba el telón! (Fuente: Granma)