Escrito por: Ciro Bianchi Ross

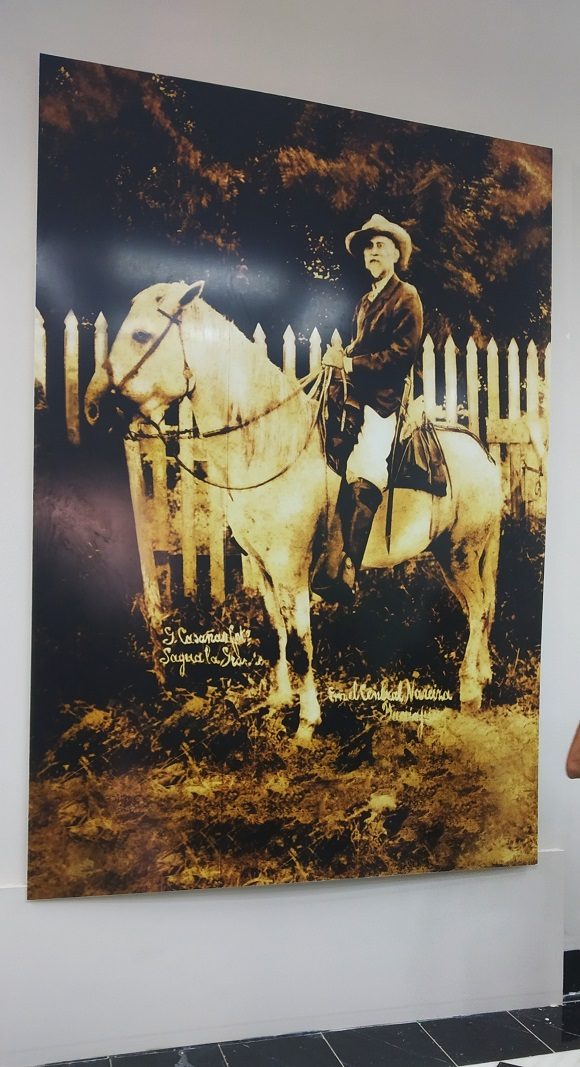

Foto: Archivo.

Pese a su alejamiento aparente de la vida púbica, Máximo Gómez sigue siendo un ídolo, y la plácida estancia en Santiago de Cuba le reafirma, como si acaso lo necesitara, que su arraigo y ascendencia están intactos y siguen siendo enormes. La gente le cierra el paso en la calle. Todos quieren verlo y saludarlo. Escuchar su palabra. Una noche se queja el General de un dolor en la mano derecha, que tantos han insistido en estrechar en las jornadas precedentes.

Un dolor que se manifiesta justo en el sitio donde días antes se hizo una pequeña herida. El malestar tolerable y aparentemente pasajero, y sin importancia, se complica. Hay infección y sobreviene la fiebre, y se dispone de inmediato el regreso a La Habana. Dicen que es una septicemia. En verdad, el mayor general Máximo Gómez enfermó de popularidad.

En un tren especial sale hacia La Habana el ilustre paciente. Su médico de cabecera, que lo acompañó en el viaje de ida, recomienda que no se le lleve a su casa de la calle Galiano, que el pueblo le regaló, y el Gobierno alquila para que viva o muera en ella, la residencia de Quinta y D, en El Vedado, donde hasta poco antes estuvo la legación alemana y donde años después se instalaría el colegio de las Dominicas Americanas.

Las relaciones entre el Generalísimo y Tomas Estrada Palma están totalmente deterioras por la pretensión del Presidente de reelegirse en el poder. Tratar de evitar su postulación es el principal propósito del viaje de Gómez, empeñado en impulsar la candidatura del general Emilio Núñez.

El General empeora por horas. Sube la fiebre, desvaría, los escalofríos son insoportables. Persiste la debilidad general y se detecta un acceso hepático a punto de supurar. El día 11 de junio de 1905, su estado era ya de gravedad extrema, y Gómez estaba consiente del final irremediable. El 12, por la noche, lo visita Emilio Núñez, uno de los pocos que tuvo acceso en todo momento a la alcoba del enfermo. “Se te va tu amigo”, dice Gómez. Núñez rompe a llorar y el General tiene ánimos aún para consolarlo.

Autor: LAZ.

El 17, por la mañana, el guerrero se despidió de su esposa y de sus hijos. A las cuatro llegan a visitarlo un ministro de Gobernación y el jefe de la Guardia Rural. No es una visita de cortesía, sino una negociación. Se interesan por saber si la familia estima oportuna la visita del presidente Estrada Palma, aquel hombre a quien Gómez llamaba Tomasito y del que lo han separado arbitrariedades y ambiciones. A esa hora el General da una orden, la última de su vida. Antes de caer en un letargo del cual no saldría ya, dice a los que lo rodean: “Lo reclamo. Si estoy muerto, enterradme, caballeros”.

Faltan quince minutos para las seis de la tarde cuando arriba el Presidente a la casa de Quinta y D. El paciente había entrado ya en agonía. A las seis en punto el médico da la noticia, no por esperada menos dolorosa. Dice: “Señores, el General ha muerto”. El General en Jefe del Ejército Libertador, el Napoleón de la Guerrilla, como le llamaron los ingleses, el hombre que había desafiado a la muerte en unos 235 combates sin sufrir más que dos heridas, acababa de fallecer en su cama.

El cadáver fue medido y los escultores Fernando Adelantado y Miguel Meleros hicieron sendas mascarillas mortuorias. Se embalsamó el cuerpo y se colocó en la sala principal de la casa.

A las 11:30 de la noche, el Senado, en sesión extraordinaria, declaraba Luto Nacional los días 18, 19 y 20 de junio, y establecía que los institutos armados guardasen luto oficial durante nueve días. Disponía que las honras fúnebres tuvieran carácter nacional y votaba un presupuesto de hasta 15 000 pesos para los gastos del sepelio.

El cadáver sería velado en el Salón Rojo del Palacio Presidencial (antiguo de los Capitanes Generales) y se tributarían al difunto los honores correspondientes a un Presidente de la República. Poco después se reunía la Cámara de Representantes y aprobaba el proyecto del Senado que, sancionado por Estrada Palma, se convertía en ley y se publicaba de inmediato en una edición extraordinaria de la Gaceta oficial. Mientras, el Presidente daba a conocer una proclama al país:

“El mayor general Máximo Gómez, General en jefe del Ejército Libertador, ha muerto. No hay un solo corazón en Cuba que no se sienta herido por tan rudo golpe; la pérdida es irreparable. Toda la nación está de duelo, y estamos todos identificados con el mismo sentimiento de pesar profundo, el Gobierno no necesita estimularlo para que sea universal, de un extremo a otro de la Isla, el espontáneo testimonio, público y privado, de intenso dolor”.

Museo a Máximo Gómez en la Quinta de los Molinos. Foto: Thalía Fuentes Puebla. Cubadebate.

Se difunde la noticia. Cuba entera está de luto y la Isla paralizada. Consternado el pueblo llora y se aglomera frente a la casa de Quinta y D. Cuatro de sus hijos varones cargan el féretro en hombros y lo sacan a la calle. Ya en el Salón Rojo las banderas de Cuba y Santo Domingo cubren el ataúd. Acude el Gobierno en pleno. Se hacen presentes los parlamentarios, altos oficiales de Ejército Libertador y los mandos superiores del Ejército de la República, las clases vivas… ¿Y el pueblo? Clemencia se percata de que el cadáver permanece aislado de los sectores humildes y exige su presencia. Pregunta airada: “¿Dónde está ese pueblo que liberó mi padre?” Es entonces que comienza el desfile de los desposeídos, interminable.

El erudito dominicano Pedro Henríquez Ureña, testigo de los hechos, escribiría:

“Estaba prohibido hacer música y ni se oía vibrar un piano ni sonar una de los muchos fonógrafos de La Habana. Cada media hora, durante tres días, disparaba el cañón de la fortaleza de La Cabaña; y cada hora tañían las campanas de los templos. Cerrados los teatros, las oficinas, los establecimientos, ofrecían las calles, llenas de colgaduras negras y banderas enlutadas, un aspecto extraño con multitudes que discurrían convergiendo hacia el Palacio. La Isla quedó paralizada”.

A las tres de la tarde del martes 20 de junio, al toque de 21 cañonazos, sale el cortejo fúnebre desde el Palacio Presidencial con destino a la necrópolis de Colón. Es el sepelio más grande que se haya visto en Cuba hasta ese momento. Veinte carruajes y dos largas hileras de personas se requieren para trasladar las ofrendas florales.

Hay alteraciones del orden en Galiano y San Rafael y en Reina y Belascoaín porque la multitud insiste en llevar el féretro en hombros y en esos lugares, y también en el cementerio, la fuerza pública trata a golpes de controlar la muchedumbre. Por suerte, los ánimos se calman cuando José Cruz y Juan Barrena, los cornetas de siempre del Generalísimo, tocan silencio y generala, toques que tantas veces acompañaron las acciones en la manigua insurrecta.

Los generales mambises Bernabé Boza, Emilio Núñez, Pedro Díaz y Javier de la Vega sacan el ataúd del carruaje que lo condujo a la necrópolis y lo depositan en la fosa.

No hubo despedida de duelo.